赏析

创作背景

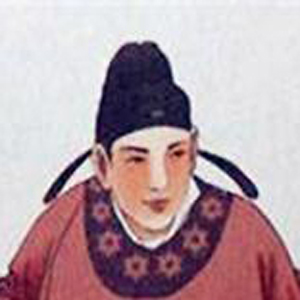

杜甫(712-770),字子美,自号少陵野老,世称“杜工部”、“杜少陵”等,汉族,河南府巩县(今河南省巩义市)人,唐代伟大的现实主义诗人,杜甫被世人尊为“诗圣”,其诗被称为“诗史”。杜甫与李白合称“李杜”,为了跟另外两位诗人李商隐与杜牧即“小李杜”区别开来,杜甫与李白又合称“大李杜”。他忧国忧民,人格高尚,他的约1400余首诗被保留了下来,诗艺精湛,在中国古典诗歌中备受推崇,影响深远。759-766年间曾居成都,后世有杜甫草堂纪念。

猜您喜欢

老大那堪说。似而今、元龙臭味,孟公瓜葛。我病君来高歌饮,惊散楼头飞雪。笑富贵千钧如发。硬语盘空谁来听?记当时、只有西窗月。重进酒,换鸣瑟。

事无两样人心别。问渠侬:神州毕竟,几番离合?汗血盐车无人顾,千里空收骏骨。正目断关河路绝。我最怜君中宵舞,道“男儿到死心如铁”。看试手,补天裂。

事无两样人心别。问渠侬:神州毕竟,几番离合?汗血盐车无人顾,千里空收骏骨。正目断关河路绝。我最怜君中宵舞,道“男儿到死心如铁”。看试手,补天裂。

杜甫

杜甫 李煜

李煜 尹鹗

尹鹗 毛奇龄

毛奇龄 温庭筠

温庭筠 辛弃疾

辛弃疾 王质

王质 陈允平

陈允平