译文及注释

鉴赏

创作背景

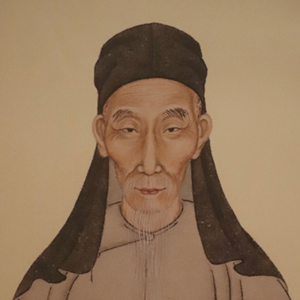

吴融,唐代诗人。字子华,越州山阴(今浙江绍兴)人。吴融生于唐宣宗大中四年(850),卒于唐昭宗天复三年(903),享年五十四岁。他生当晚唐后期,一个较前期更为混乱、矛盾、黑暗的时代,他死后三年,曾经盛极一时的大唐帝国也就走入历史了,因此,吴融可以说是整个大唐帝国走向灭亡的见证者之一。

猜您喜欢

袅袅檐树动,好风西南来。

红缸霏微灭,碧幌飘飖开。

披襟有馀凉,拂簟无纤埃。

但喜烦暑退,不惜光阴催。

河秋稍清浅,月午方裴回。

或行或坐卧,体适心悠哉。

美人在浚都,旌旗绕楼台。

虽非沧溟阻,难见如蓬莱。

蝉迎节又换,雁送书未回。

君位日宠重,我年日摧颓。

无因风月下,一举平生杯。

红缸霏微灭,碧幌飘飖开。

披襟有馀凉,拂簟无纤埃。

但喜烦暑退,不惜光阴催。

河秋稍清浅,月午方裴回。

或行或坐卧,体适心悠哉。

美人在浚都,旌旗绕楼台。

虽非沧溟阻,难见如蓬莱。

蝉迎节又换,雁送书未回。

君位日宠重,我年日摧颓。

无因风月下,一举平生杯。

楚公子围聘于郑,且娶于公孙段氏。伍举为介。将入馆,郑人恶之。使行人子羽与之言,乃馆于外。

既聘,将以众逆。子产患之,使子羽辞曰:“以敝邑褊小,不足以容从者,请墠听命!”令尹使太宰伯州犁对曰:“君辱贶寡大夫围,谓围:‘将使丰氏抚有而室。’围布几筵,告于庄、共之庙而来。若野赐之,是委君贶于草莽也!是寡大夫不得列于诸卿也!不宁唯是,又使围蒙其先君,将不得为寡君老,其蔑以复矣。唯大夫图之!”子羽曰:“小国无罪,恃实其罪。将恃大国之安靖己,而无乃包藏祸心以图之。小国失恃而惩诸侯,使莫不憾者,距违君命,而有所壅塞不行是惧!不然,敝邑,馆人之属也,其敢爱丰氏之祧?”

伍举知其有备也,请垂櫜而入。许之。

过分水关

山如佛髻,人登鳌背,穿云石磴盘松桧。一关围,万山齐,龙蟠虎踞东南地。岭头两分了银汉水。高,天外倚;低,云涧底。

行人驱驰不易,更那堪暮秋天气,拂面西风透客衣。山雨霏微,草虫啾唧。身上淋漓,脚底沾泥。痛恨杀仡情鹧鸪啼,行不得。

云山叠翠,枫林如醉,潇潇景物添秋意。过山围,渡山溪,扬鞭举棹非容易。区区只因名利逼。思,家万里。愁,何日归。

飘零

飘零客寄,困长途尘满征衣,泣露秋虫助客悲。泪眼昏迷,病体尪羸,无甚亲戚,谁肯扶持。行不动哥哥鹧鸪啼,人心碎。

山如佛髻,人登鳌背,穿云石磴盘松桧。一关围,万山齐,龙蟠虎踞东南地。岭头两分了银汉水。高,天外倚;低,云涧底。

行人驱驰不易,更那堪暮秋天气,拂面西风透客衣。山雨霏微,草虫啾唧。身上淋漓,脚底沾泥。痛恨杀仡情鹧鸪啼,行不得。

云山叠翠,枫林如醉,潇潇景物添秋意。过山围,渡山溪,扬鞭举棹非容易。区区只因名利逼。思,家万里。愁,何日归。

飘零

飘零客寄,困长途尘满征衣,泣露秋虫助客悲。泪眼昏迷,病体尪羸,无甚亲戚,谁肯扶持。行不动哥哥鹧鸪啼,人心碎。

姑苏怀古

小闹干高入云霞,不似当年,乐事豪华。老树僧居,垂杨驿舍,乱苇渔家。看一片夕阳暮鸦,想三千宫女荷花。何处吴娃?我有新问,说与夫差。庚午腊月二十日立春次日大雪卢彦远使君索赋东移造化多才,昨夜春来,今日花开。粉晕苍苔,冰丝翠柳,彩胜金钗。白凤舞仙山玉海,紫箫吹明月瑶台。何处伤怀?寂寞袁安,紧闭书斋。

春晚有感

燕莺春歌舞排场,几点吴霜,压定疏狂。曲补《霓裳》,茶分凤髓,墨染龙香。千钟酒百年醉乡,十分愁三月韶光。系马仙庄,寄语云娘,老却崔郎。

开元馆石上红梅

想桃根桃叶谁家?有姑射山人,笑上仙槎。秀靥凝脂,明妆晕酒,暖信烘霞。浑未许墙头杏花,是偷尝鼎内丹砂。清思交加,疏影横斜,老石槎牙。

溪月王真人开元道院二首

木香亭蕉影窗纱,路人桃源,门掩仙家。堂覆黄云,香飞绛雪,袖拂青霞。鲛血古荧荧剑花,麝煤温颗颗丹芽。听罢南华,欲问溪翁,暂借仙槎。洗巾衣何处寻真?大隐桥西,别是乾坤。山外清溪,空中白月,岛上红云。开李耳玄玄妙门,画榴皮口口山人。愿卜芳邻,尘世淡凉,此地长春。

寿溪月王其人

锦芙蔡玉府清虚,陆地神仙,世口蓬壶。春酒霞觞,雷义翠鼎,宝篆琼符。环绿亭前画图,开元堂上琴书。山绕山居,否爱吾庐,召人皇都。

席上有赠

女温柔名冠西州,柳媚蜂腰,扇掩莺喉。卖俏殷勤,承欢体态,逞俊风流。上厅角烟花帅首,下场头沙草骷髅。两鬓惊秋,说与吴姬,休恋秦楼。

九月八日谈社会于文昌宫

试登高先做重阳,篱落黄花,虀臼橙香。隐话诗工,清樽酒美,胜地文昌。喜今日湖山共赏,怕明朝风雨相妨。归路倘佯,一片秋声,两袖岚光。

西湖送别

饯东君西子湖滨,恨写兰心,香瘦梅魂。玉筯偷垂,雕鞍慢整,锦带轻分。长亭柳短亭酒留连去人,南山云北山雨狼藉残春。蝶妒莺嗔,草怨花颦。今夜歌尘,明日啼痕。

送别

客风流玉友温柔,一片离情,万里清秋。桂影帘栊,荷花庭院,芦叶汀洲。山隐隐藏君旧游,雨丝丝织我新愁。共语危楼,未出阳关,且听凉州。

太真病齿图

沉香亭嚼徵含商,舞挫霓裳,病倚香囊。粉褪残妆,腮擎腻玉,饮怯凉浆。贬李白因他口伤,闹渔阳为我唇亡。今夜凄凉,懒扣红牙,,瞧仲三郎。

浮石许氏山园小集

上浮石不泛浮槎,当日河源,今夕仙家。煮酒青梅,凉浆老蔗,活水新茶。灵冷兰英玉芽,风香松粉金花。两部鸣蛙,百巧流莺,数点归鸦。

观《天宝遗事》

荔枝香舞态婆娑,天子无愁,乐事如何?尘满金銮,风生铁骑,雨暗铜驼。蜀道口难知坎坷,月宫寒不恋姮娥。注马平坡,锦袜羞看,翠辇重过。

湖上

引壶觞何处倘佯?南浦离情,西子秾妆。远岫螺青,平坡鸭绿,嫩柳鹅黄。有倦容思量故乡,不吟诗辜负韶光。玉手相将,脆管悠扬,醉墨淋浪。

春情

恨东君辜负闲身,芳径生苔,锦瑟凝尘。览锦心寒,裁书耳热,对酒眉颦。怨女空怀暮春,落花不管愁人。何处销魂?絮远蜂狂,柳暗莺嗔。

高邮即事叠韵

客多才无奈愁怀,春隔蓬莱,冻解秦淮。眼擘金钗,情裁柳带,粉改桃腮。待月来云埋凤台,爱花开人在天台。香霭书斋,绿界苍苔;半折罗鞋,懒基瑶阶。

惠山赵蒙泉小隐

缆吴松雪夜渔槎,笑脱青衫,牢裹乌纱。不负鸥盟,空惊蝶梦,口厌蜂衙。白云外庞居士家,锦池中优钵罗华。老向烟霞,对月看经,递水烹茶。

小闹干高入云霞,不似当年,乐事豪华。老树僧居,垂杨驿舍,乱苇渔家。看一片夕阳暮鸦,想三千宫女荷花。何处吴娃?我有新问,说与夫差。庚午腊月二十日立春次日大雪卢彦远使君索赋东移造化多才,昨夜春来,今日花开。粉晕苍苔,冰丝翠柳,彩胜金钗。白凤舞仙山玉海,紫箫吹明月瑶台。何处伤怀?寂寞袁安,紧闭书斋。

春晚有感

燕莺春歌舞排场,几点吴霜,压定疏狂。曲补《霓裳》,茶分凤髓,墨染龙香。千钟酒百年醉乡,十分愁三月韶光。系马仙庄,寄语云娘,老却崔郎。

开元馆石上红梅

想桃根桃叶谁家?有姑射山人,笑上仙槎。秀靥凝脂,明妆晕酒,暖信烘霞。浑未许墙头杏花,是偷尝鼎内丹砂。清思交加,疏影横斜,老石槎牙。

溪月王真人开元道院二首

木香亭蕉影窗纱,路人桃源,门掩仙家。堂覆黄云,香飞绛雪,袖拂青霞。鲛血古荧荧剑花,麝煤温颗颗丹芽。听罢南华,欲问溪翁,暂借仙槎。洗巾衣何处寻真?大隐桥西,别是乾坤。山外清溪,空中白月,岛上红云。开李耳玄玄妙门,画榴皮口口山人。愿卜芳邻,尘世淡凉,此地长春。

寿溪月王其人

锦芙蔡玉府清虚,陆地神仙,世口蓬壶。春酒霞觞,雷义翠鼎,宝篆琼符。环绿亭前画图,开元堂上琴书。山绕山居,否爱吾庐,召人皇都。

席上有赠

女温柔名冠西州,柳媚蜂腰,扇掩莺喉。卖俏殷勤,承欢体态,逞俊风流。上厅角烟花帅首,下场头沙草骷髅。两鬓惊秋,说与吴姬,休恋秦楼。

九月八日谈社会于文昌宫

试登高先做重阳,篱落黄花,虀臼橙香。隐话诗工,清樽酒美,胜地文昌。喜今日湖山共赏,怕明朝风雨相妨。归路倘佯,一片秋声,两袖岚光。

西湖送别

饯东君西子湖滨,恨写兰心,香瘦梅魂。玉筯偷垂,雕鞍慢整,锦带轻分。长亭柳短亭酒留连去人,南山云北山雨狼藉残春。蝶妒莺嗔,草怨花颦。今夜歌尘,明日啼痕。

送别

客风流玉友温柔,一片离情,万里清秋。桂影帘栊,荷花庭院,芦叶汀洲。山隐隐藏君旧游,雨丝丝织我新愁。共语危楼,未出阳关,且听凉州。

太真病齿图

沉香亭嚼徵含商,舞挫霓裳,病倚香囊。粉褪残妆,腮擎腻玉,饮怯凉浆。贬李白因他口伤,闹渔阳为我唇亡。今夜凄凉,懒扣红牙,,瞧仲三郎。

浮石许氏山园小集

上浮石不泛浮槎,当日河源,今夕仙家。煮酒青梅,凉浆老蔗,活水新茶。灵冷兰英玉芽,风香松粉金花。两部鸣蛙,百巧流莺,数点归鸦。

观《天宝遗事》

荔枝香舞态婆娑,天子无愁,乐事如何?尘满金銮,风生铁骑,雨暗铜驼。蜀道口难知坎坷,月宫寒不恋姮娥。注马平坡,锦袜羞看,翠辇重过。

湖上

引壶觞何处倘佯?南浦离情,西子秾妆。远岫螺青,平坡鸭绿,嫩柳鹅黄。有倦容思量故乡,不吟诗辜负韶光。玉手相将,脆管悠扬,醉墨淋浪。

春情

恨东君辜负闲身,芳径生苔,锦瑟凝尘。览锦心寒,裁书耳热,对酒眉颦。怨女空怀暮春,落花不管愁人。何处销魂?絮远蜂狂,柳暗莺嗔。

高邮即事叠韵

客多才无奈愁怀,春隔蓬莱,冻解秦淮。眼擘金钗,情裁柳带,粉改桃腮。待月来云埋凤台,爱花开人在天台。香霭书斋,绿界苍苔;半折罗鞋,懒基瑶阶。

惠山赵蒙泉小隐

缆吴松雪夜渔槎,笑脱青衫,牢裹乌纱。不负鸥盟,空惊蝶梦,口厌蜂衙。白云外庞居士家,锦池中优钵罗华。老向烟霞,对月看经,递水烹茶。

曳杖危楼去。斗垂天、沧波万顷,月流烟渚。扫尽浮云风不定,未放扁舟夜渡。宿雁落、寒芦深处。怅望关河空吊影,正人间、鼻息鸣鼍鼓。谁伴我,醉中舞。

十年一梦扬州路。倚高寒、愁生故国,气吞骄虏。要斩楼兰三尺剑,遗恨琵琶旧语。谩暗涩铜华尘土。唤取谪仙平章看,过苕溪、尚许垂纶否。风浩荡,欲飞举。

十年一梦扬州路。倚高寒、愁生故国,气吞骄虏。要斩楼兰三尺剑,遗恨琵琶旧语。谩暗涩铜华尘土。唤取谪仙平章看,过苕溪、尚许垂纶否。风浩荡,欲飞举。

阶前流水玉鸣渠。爱吾庐,惬幽居。屋上青山,山鸟喜相呼。少日功名空自许,今老矣,欲何如。

闲来活计未全疏。月边渔,雨边锄。花底风来,吹乱读残书。谁唤九原摩诘起,凭画作、倦游图。

闲来活计未全疏。月边渔,雨边锄。花底风来,吹乱读残书。谁唤九原摩诘起,凭画作、倦游图。

剪中流,白苹芳草,燕尾江分南浦。

盈盈待学春花靥,人面年年如故。

留春住,笑几许浮萍,旧梦迷残絮。

棠桡无数。

尽泛月莲舒,留仙裙在,载取春归去。

佳丽地,仙院迢迢烟雾。

湿香飞上丹户。

醮坛珠斗疏灯映,共作一天花雨。

君莫诉。

君不见桃根已失江南渡。

风狂雨妒,便万点落英,几湾流水,不是避秦路。

盈盈待学春花靥,人面年年如故。

留春住,笑几许浮萍,旧梦迷残絮。

棠桡无数。

尽泛月莲舒,留仙裙在,载取春归去。

佳丽地,仙院迢迢烟雾。

湿香飞上丹户。

醮坛珠斗疏灯映,共作一天花雨。

君莫诉。

君不见桃根已失江南渡。

风狂雨妒,便万点落英,几湾流水,不是避秦路。

吴融

吴融 白居易

白居易 左丘明

左丘明 关汉卿

关汉卿 曾瑞

曾瑞 张可久

张可久 马致远

马致远 张元干

张元干 段成己

段成己 王夫之

王夫之 纳兰性德

纳兰性德